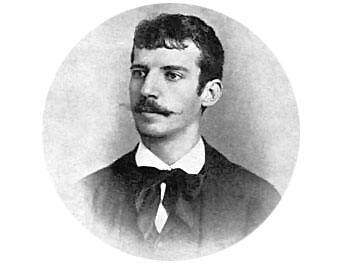

El bilbaíno Miguel de Unamuno es una de las personalidades más destacadas de la literatura española del siglo XX. Nació en Bilbao en 1864 y vivió la guerra carlista. En Madrid cursa la carrera de Filosofía y Letras y después de varios fracasos, ganó en 1891 la cátedra de Griego en la Universidad de Salamanca, donde vivó casi toda su vida. En 1901 sería elegido rector de esa Universidad.

Tuvo una amplísima cultura antigua y moderna, filológica, literaria y filosófica. Fue un gran crítico de los distintos regímenes políticos en los que vivó y como consecuencia de su oposición a la dictadura del general Primo de Rivera fue desterrado (1924 - 1930) y se marchó primero a Fuerteventura y luego a Francia. Tras la caída del general vuelve triunfalmente a España y fue diputado durante la República. Ante las fuerzas de Franco su actitud inicial fue cambiante. Sin embargo su postura definitiva ante las fuerzas de Franco (con la famosa frase: "Venceréis pero no convenceréis") le valió ser destituido y confinado en su domicilio, donde murió el último día de 1936.

Unamuno fue siempre un hombre inquieto y rebelde, paradójico y contradictorio, ferozmente individualista, siempre rindiendo culto a su propia personalidad. Luchador contra todo, en guerra consigo mismo, en continua tensión, no encontró nunca la paz, acosado de dudas religiosas y existenciales. Su vida estaba presidida por una intensa actividad intelectual, de incesante lucha consigo mismo.

OBRA

Practicó todos los géneros. Sus cualidades como poeta fueron infravaloradas durante mucho tiempo, aunque en la actualidad se le tiene por uno de los grandes líricos del siglo XX. Es una poesía que se caracteriza por su gran riqueza de pensamiento; los principales libros son: Poesías (1907), Rosario de sonetos líricos (1911), El Cristo de Velázquez(1920), Romancero del destierro (1928) y el Cancionero póstumo, Diario poético que fue publicado en 1953 y recoge poesías escritas entre 1928 y 1936.

También es autor de importantes novelas. Figura Unamuno entre los más decididos renovadores de la novela a principios de siglo que a él le servía como cauce adecuado para la expresión de los conflictos existenciales.

Su primera novela fue Paz en la guerra (1897) , una novela histórica sobre la última guerra carlista. Con Niebla (1914) inicia lo que él denominó nivolas: frente a la novela tradicional presenta nuestro autor el enfrentamiento de las almas, de las pasiones humanas, sin paisajes, ambientes ni costumbres. Niebla plantea el problema de la existencia y la personalidad. El protagonista, Augusto Pérez, se rebela contra el propio Unamuno, porque se da cuenta de que no es más que un ser de ficción, manejado al capricho del autor, y le recuerda que también él, Unamuno, como ser humano, depende del capricho de Dios. En 1917 publicaría Abel Sánchez y en 1921 La tía Tula . Su obra maestra llegaría en 1931, San Manuel bueno mártir . Esta es la dramática historia del párroco de una aldea perdida que, entregado ejemplarmente a su pueblo y manifestándose como un santo, oculta el tremendo desgarro interior de la duda en la otra vida.

Escribió también numerosos libros de ensayo: En torno al casticismo (1902), Vida de Don Quijote y Sancho (1905), Por tierras de Portugal y España (1911), Andanzas y visiones españolas (1922), Del Sentimiento trágico de la vida (1922).

Las obras dramáticas más importantes: Fedra (1910), El otro (1926) y El hermano Juan (1934). Son el intento de un teatro de ideas que resulta excesivamente esquemático y falto de acción dramática.

.jpg)